白老に住んだ版画家、川上澄生

苫小牧の「第一洋食店」でその作品に会う

「第一洋食店」では川上澄生の版画に出会える。

昭和20(1945)年3月、第2次大戦のさなか、栃木県から戦火を逃れて、1人の版画家が妻の親類のいる白老に引っ越してきた。その名を、川上澄生という。

文明開化、大正浪漫、長崎や横浜の南蛮風俗などをモチーフにした版画で知られ、版画家、詩人として、当時の日本の美術界では知られた存在だった。版画家の棟方志功が川上の作品に触発されて版画家への道を志した、という逸話もよく知られている。

その生い立ちをざっと振り返ってみる。

川上は明治28(1895)年横浜に生まれた。青山学院高等科を卒業。父の勧めや失恋の痛手もあり、大正6(1917)年、22歳のときカナダに渡った。その後アラスカの缶詰め工場で働くなど1年間の波乱の海外生活を経て帰国。横浜の実家や東京に住みながら、図案描きや版画を作りながら過ごす。

26歳の時、紹介で栃木県立宇都宮中学校(現・県立宇都宮高等学校)の英語教師と職を得る。英語教師、そして版画家という川上澄生の誕生である。この二足のわらじは長年の川上のスタイルとなっていく。

晩婚だった。昭和13(1938)年、43歳のときに、北海道出身の千代と結婚。川上と北海道のつながりが生まれたのはこのときだ。

昼は学校で教え、教師の仕事が終わると版画を彫る、という生活が続いた。しかし、時代が戦時体制に飲み込まれていくにつれ、学校がその雰囲気に覆われていくのは堪え難かったようだ。昭和17年、長年在籍した宇都宮中学校を退職する。

退職後、川上の創作意欲はますます盛んになるが、戦争ムードの社会の流れに与することはほとんどなかった。「今どきこんなノンビリした物を作っている」ということで栃木の特高警察に呼び出されたが、担当者がたまたま教え子だったため何も聞かれずに帰された、というエピソードも残っている。贅沢趣味だ、と目を付けられた作品の名前は「時計」。古今東西の時計を題材にした豪華本の版画集だった。

川上澄生の初期の代表作の一つ、「ゑげれすいろは」(昭和4年)

川上が北海道にやって来たのは、戦火の影響を受け始めた宇都宮を逃れるためで、妻の親類が近くにいる白老に疎開地を求めたのだった。

そのとき川上は50歳。白老に身を落ち着けて約5ヶ月後、8月の終戦間際に、宇都宮の教員時代のつてで北海道庁立苫小牧中学校(現・北海道苫小牧東高等学校)の嘱託教員となった。戦火を逃れたはずだったが、室蘭や苫小牧という軍需産業のあった都市が近く、時に機銃掃射にさらされながらも、生まれた子どもたちと共に一家は無事に終戦を迎えた。

「第一洋食店」との出会い

そして、戦後間もない頃だ。近くに川上澄生が越してきたことを多いに喜んだ人物が苫小牧にいた。レストラン「第一洋食店」の2代目店主、山下正さん(故人)だ。芸術に造詣が深く、川上の版画の熱心なファンだった正さんは、川上が勤める学校に電話をかけ、店に来ませんかと誘った。当時、山下正さんは32歳。18歳年上の「先生」への積極的なアプローチだった。

ここから第一洋食店と川上の親密な付き合いが始まった。川上はそれからしばしば店に顔を出すようになり、白老の自宅に帰る前に寄ることも多かった。後に、「街ニ飛ビ切リ上等ナ洋食店ガアルノハ有リ難イ」と記した。

川上はその後もしばらく白老に留まり、苫小牧の学校に通いながら英語教師と版画家という生活を再び続けた。この時期、戦災の影響が少なかった北海道に、東京の出版社が拠点を移すことが相次いだ。道内に出版ブームが起こり、本の装幀などで川上には多くの仕事が来るようになった。

当時、雑誌「北方風物」を主催して後にアイヌ文化研究家となる更科源蔵とは、川上が表紙に版画を提供したこともありこの時期知り合った。さらにその後に、川上の妻の妹が更科源蔵と結婚し、更科は川上の義弟となるという奇縁も生まれた。

装幀の他にも、「白老風物」と題された作品集では、樽前山やアイヌの風俗、牧場とサイロ、といったものも題材となった。王子製紙から依頼された「版画集苫小牧」は苫小牧の風景を多色刷りで現すなど、白老時代の川上の作品にはこれまでとは少し違った作風のものが見られる。

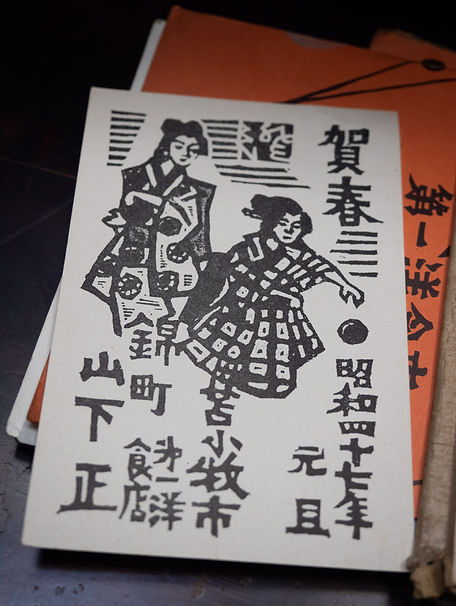

それらの版画作品に加え、川上は第一洋食店のためにメニューやマッチ、年賀状にいたるまで、多くの作品を作っていた。この店への川上の入れ込みようがよくわかる。

白老に引っ越して間もない頃、川上はこの地を「寂寥地方」と記した。三月に北海道の地を踏み、まだ雪が残っているのを見たのは相当のショックだったことが、当時の日誌から読み取れる。初めての土地、知己もいない場所であったが、ここで第一洋食店店主という若いファンに、それも自分の画集すら買い求めていた人物にめぐり会えたのは、まさに僥倖だったと言えよう。

このめぐり逢いがなかったら、果たして川上の北海道時代の作品は違う様相のものになっていただろうか。

「第一洋食店」と川上との付き合いは、彼が白老を離れてからも長く続いた。川上の最晩年の年の年賀状も、作ってあげていた。

3年10ヶ月の白老生活

昭和24(1949)年1月、3年10ヶ月の白老生活に区切りをつけ、川上は住み慣れた宇都宮に戻る。宇都宮女子高等学校の英語の講師の職を得たのだ。3回目の教師生活だった。

この年、川上は栃木県の文化功労者に選ばれ、さらに日本民藝教会が後援した大規模な個展「川上澄生作品展」も県の施設で開かれた。第二の故郷は川上を歓迎した。

女子高に10年間勤め、昭和33年、川上は教師生活に終止符を打つ。63歳だった。

その後も版画家として数々の作品を発表し、その創作意欲は晩年も衰えることはなかった。昭和47年、77歳で宇都宮の自宅で急逝する。10歳年下の妻、千代が亡くなりわずか約4か月後のことだった。

川上が通った第一洋食店。今は3代目の山下明さんと妻の澄子さんが店を守る。

人気の「ビーフシチュー」や「ミートコロッケ」は、長年変わらないメニューだ。オペラのBGMがかかる店内には、絵画や陶器があちこちにに飾られている。

「みーんな義父が集めたものなんです。もういろいろあって……」と澄子さんが店の中を案内してくれた。川上澄生の作品も何点か飾られているが、とても全部を壁にかけることはできない。

川上が教師という仕事にも手を抜かず熱心に取り組んでいたことは、教え子たちや学校での川上を知る者によって多く語られている。

「父は、(川上)先生から少し英語も習っていたようでした。好き嫌いなく、なんでも召し上がられたようですが、戦後の物のない時代、当店で出す牛肉などは特に喜んでいたそうです」と、明さんは言う。

そんな川上が師と仰いだのは、フランスの画家、アンリ・ルソーで、「それは大変尊敬していた」と明さんは父から聞いた。ルソーは昼間は税関吏として働きながら絵を描いた「日曜画家」として知られる。川上が長年、教師と版画家という「二足のわらじ」を続けたのも、ルソーという「師」にならってのことだったのかもしれない。

昭和の雰囲気が色濃く残る、「第一洋食店」店内。

大正8年に明さんの祖父、横浜グランドホテルのコックだった山下十治郎さんが創業した店は、今年で創業101年を迎える。現在の店も、今の場所にに移転してから66年がたった。使い込まれた食器や銀のカトラリー、歴史を感じる柱やテーブル、赤布のテーブルマット。店内に身を置くと、今が令和の時代であることをしばし忘れそうだ。

そして、自らを「へっぽこ先生」と称していた川上澄生が、店のドアを開け、丸眼鏡とソフト帽のいでたちで、ふらりと現れそうな気がしてならないのだ。

(文・写真:吉村卓也)2020年3月

店の二階は和風の個室となっている。

鈍く光る銀食器が歴史を感じさせる。「第一洋食店」のロゴは、染色工芸家で人間国宝の芹澤銈介によるもの。二代目店主は多くの芸術家、文化人と交流を深め、店は文化サロンのようでもあったという。

第一洋食店

苫小牧市錦町1丁目6−21 tel. 0144-34-7337

不定休

参考文献:

「評伝 川上澄生 かぜとなりたや」(小林利延 下野新聞社 2004年 )

「文明開化を描いた版画家 川上澄生展」図録(2神奈川新聞社、そごう美術館 2009年 )

「川上澄生全集」(中央公論社 1978〜1979年)

※「朝日新聞デジタル」では、以下の関連記事がお読みになれます。

「川上澄生と北海道」 河谷史夫 (朝日新聞デジタル 朝日新聞北海道版「北の文化」2020年2月1日)